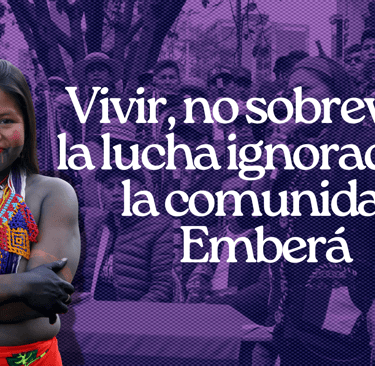

Vivir, no sobrevivir: la lucha ignorada de la comunidad Emberá

MENTEFUCK

Iván Garavito

5/21/20252 min read

Desde 2021, Bogotá ha sido testigo silencioso —y a veces indiferente— de múltiples manifestaciones protagonizadas por comunidades indígenas desplazadas. Una vez más, en la madrugada del 19 de mayo de este año, cerca de 300 personas, en su mayoría de la comunidad Emberá, marcharon hacia el Parque Nacional para exigir al Gobierno colombiano algo tan básico como el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que estas personas partieron desde la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja rumbo al centro de la ciudad. El motivo, tristemente familiar: el abandono institucional. Las comunidades, especialmente aquellas provenientes de Risaralda y Chocó, cargan sobre sus espaldas el peso del conflicto armado que las ha expulsado de sus territorios.

En La Rioja, lo que debería ser un espacio de protección se ha convertido en una trampa de hacinamiento y miseria. Malos olores, falta de baños adecuados, condiciones insalubres y un aforo desbordado: más de mil personas residen allí, cuando su capacidad máxima ronda las setecientas. Es una imagen cruda de lo que el Estado llama "atención humanitaria".

El caso reciente de una mujer indígena que murió en estas instalaciones —hoy bajo investigación— pone sobre la mesa una verdad incómoda: en Colombia, a los pueblos indígenas no solo se les desplaza, también se les olvida.

El problema es estructural, pero la omisión es política. El conflicto armado ha desplazado a miles, sí, pero lo verdaderamente vergonzoso es que quienes prometieron ser “el gobierno del cambio” no han sido capaces de brindar soluciones reales y duraderas. ¿Hasta cuándo se limitará el Estado a contener la protesta con vallas y policía, en lugar de transformar la raíz del problema?

Mientras tanto, muchos bogotanos caminan por la carrera séptima sin detenerse a mirar más allá del caos aparente. Se escucha con frecuencia: “otra vez lo dañan”, como si la incomodidad urbana justificara la indiferencia social. ¿Quién tiene tiempo de escuchar la historia del que duerme a la intemperie con su hijo en brazos?

El Parque Nacional se ha convertido en símbolo de un país que margina a sus propios pueblos originarios. No basta con hablar de inclusión en discursos oficiales: se necesita voluntad, acción y compromiso ético. Porque vivir no debería ser un acto de resistencia diaria, sino un derecho garantizado por el Estado.

Amanecerá y veremos, dicen. Pero si seguimos observando estas crisis desde la comodidad de una ventana o detrás de un titular sensacionalista, habremos fallado como sociedad. Es momento de abrir los ojos, el corazón y la voz. Porque la dignidad no debería ser una concesión: debe ser una obligación.